【参加申し込み受付中】当事者の話が聞ける無料イベント開催

休職は「ブランク」じゃない。人生を変える「転機」にするために。

「休んでしまった自分はダメだ」「早く戻らなきゃ」……そう自分を責めていませんか?

メンタル不調による休職・離職を乗り越え、自分らしい生き方(リライフ)を見つけた方々が集まり、本音で語り合うイベント「リライフフォーラム2026」を3月7日(土)に開催します。

休職・離職期間の過ごし方や、自身のキャリア・生き方に迷っている方は、ぜひヒントを見つけに気軽にいらしてください。

「体調不良で長期の休みが必要になったら、給料やボーナスはどうなるのか?」これは、休職を考える公務員の方にとって切実な疑問です。本記事では、公務員の休職制度の基本から、休職中の給料、手当、ボーナス事情まで詳しく解説します。

目次

公務員の休職とは?制度の概要と種類

公務員の休職とは、一定の理由により職務を続けることが難しくなった場合に、公務員という身分を保持したまま、任命権者の判断で一時的に職務から離れる制度です。一般の会社における休職と似ていますが、公務員ならではの規則や条件があります。

公務員の休職制度は「人事院規則」に基づいており、主に以下のようなケースで適用されます。

- 病気休職:心身の不調により勤務が困難な場合

- 事故による休職:公務災害などで業務が継続できない場合

- 刑事事件関与による休職:起訴された場合など

- その他:留学や海外赴任に伴う休職

特に、病気休職はうつ病や適応障害などメンタル不調による休職を含み、多くの方が利用する制度です。ただし、一般企業の「病気休職」とは異なり、公務員には「病気休暇」という制度もあるため、違いを理解することが重要です。

病気休暇と休職の違いについては、次の章で詳しく解説します。

休職と病気休暇の違いとは?

公務員が体調を崩したとき、まず検討されるのが「病気休暇」です。しかし、病気が長引くと「休職」に切り替わることがあり、この違いを正しく理解することが重要です。

病気休暇とは?

病気休暇は、比較的短期間の療養が必要な場合に取得できる休暇です。公務員の病気休暇は、最大90日間(3か月間)取得可能とされています。この期間中は給与が全額支給されるため、収入の心配をせずに治療に専念できます。

ただし、病気休暇を取得するには医師の診断書が必要となり、組織によっては一定の条件を満たす必要があります。また、90日間を超えても復職が難しい場合、休職へ移行することになります。

休職とは?

病気休暇を超えても回復が見込めない場合、任命権者の判断によって休職となることがあります。休職期間は最長3年(通算)まで可能ですが、その間は次のような条件が適用されます。

- 給与の支給は制限される(最初の1年間は8割支給、その後は無給の可能性あり)

- 病気休暇と異なり、復職には診断書と医師の意見が必要

- 通算3年を超えると免職の可能性がある

また、病気以外にも事故や刑事事件関与による休職があり、それぞれ異なるルールが適用されるため、自身の状況に応じて適切な対応を取ることが大切です。

(参考:国家公務員法 第79条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120)

病気休暇と休職の違いを整理

| 項目 | 病気休暇 | 休職 |

|---|---|---|

| 期間 | 最大90日間 | 最長3年(通算) |

| 給与 | 全額支給 | 1年目は8割支給、その後無給の可能性あり |

| 必要な手続き | 医師の診断書 | 診断書+任命権者の判断 |

| 復職の条件 | 90日以内に復帰可能 | 医師の意見+職場の判断が必要 |

| 期間超過時の対応 | 休職へ移行 | 免職の可能性あり |

病気休暇と休職を混同しないために

公務員の制度では、病気休暇の90日間を使い切った後に休職へ移行するという流れが一般的です。しかし、休職に入ると収入が減るため、生活面でも大きな影響があります。

「まだ休職にはしたくない」と思う場合、病気休暇の間にリワークプログラムや復職支援を活用することも一つの方法です。また、長期間の療養が必要になった場合に備えて、支援制度や今後のキャリアについて考えておくことも大切です。

公務員が休職すると収入はどうなる?

公務員が休職した場合、収入はどのように変化するのでしょうか? 休職中は給与の支給が制限されるため、生活面への影響が大きくなります。休職期間に応じた給与の仕組みや、民間企業との違いをしっかり理解しておきましょう。

休職1年目は給与の8割が支給される

公務員の休職制度では、休職開始から1年間は給与の約8割が支給されます。

ただし、この「8割支給」は病気休職の場合のみ適用されるため、事故や刑事事件関与による休職では異なる場合があります。

2年目以降は無給になる可能性がある

休職が2年目以降に入ると、給与が支給されなくなることがほとんどです。一部、職場によっては「特例措置」として支給が続く場合もありますが、一般的には無給となります。

そのため、長期の休職を考えている場合は、貯蓄や利用できる支援制度を早めに確認しておくことが大切です。

民間企業との違い

公務員の休職制度は、民間企業と比べて比較的手厚いといわれています。

| 項目 | 公務員 | 民間企業 |

|---|---|---|

| 休職1年目の給与 | 基本給の約8割支給 | 無給のケースが多い(傷病手当金のみ) |

| 休職2年目以降 | 無給のケースが多い(傷病手当金のみ) | 無給 |

| 休職の最大期間 | 通算3年間 | 会社ごとに異なる(6か月~1年が一般的) |

民間企業では、休職中の給与が支給されないことがほとんどで、健康保険の「傷病手当金」を利用することが一般的です。一方、公務員は1年間は給与が支給されるため、経済的な負担が比較的軽減されると言えます。

休職中に受け取れるその他の手当

休職期間中でも、状況に応じて受け取れる手当や支援制度があります。

- 共済組合の傷病手当金(休職 2年目以降)

- 障害年金(長期療養が必要な場合)

特に、2年目以降の無給期間に入ると経済的に厳しくなるため、休職中でも利用できる制度を早めに確認し、必要に応じて申請の準備をしておくことが重要です。

傷病手当金については次の章でご紹介します。

お金に困ったら?公務員が利用できる傷病手当金

休職中、収入が減ったり、給与が得られなくなったりといったお金に関する心配は、うつ病や適応障害などメンタル不調の悪化リスクを高める可能性があります。

休職は、心身の回復に専念する大切な時間です。経済的な不安を少しでも減らし、安心して療養に専念できるよう、「傷病手当金」について知っておきましょう。

傷病手当金

傷病手当金は、健康保険、各種共済組合などの被保険者が、病気やけがで働けなくなっている期間に受け取ることのできる給付金です。公務員が病気やケガで休職する場合、給与が支給されない期間に生活を保障する制度として「傷病手当金」を受け取れる可能性があります。民間企業の健康保険と基本的な制度設計は同じですが、書類の準備や申請の流れは独自の運用がされています。共済組合ごとに運用が分かれていますので、まずは人事課に相談することが重要です。

ここでは、公務員が傷病手当金を受給するための条件や一般的な申請手続きの流れ、注意点について解説します。

公務員が傷病手当金を受給できる条件

- 病気やケガで休職している

- 給与が支給されていない(または大幅に減額されている)

- 医師によって就労不能と診断されている

- 申請書類を正しく提出している

このような条件を満たすと、休職開始日から最長で1年6か月間、給与の約3分の2相当額の傷病手当金を受け取ることができます。

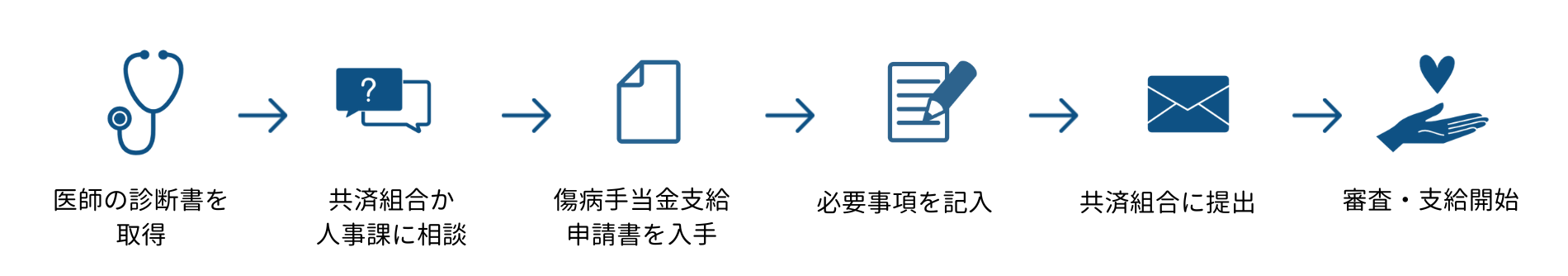

傷病手当金の申請手続き【公務員の場合】

①医師の診断書を取得する

まず、休職の原因となった病気やケガについて、医師から診断書をもらいます。

診断書には、病名・治療の必要性・労務不能期間などが記載されます。

②共済組合または人事課に相談する

所属している共済組合(例:国家公務員共済組合、地方公務員共済組合など)に連絡し、傷病手当金の対象になるか確認します。通常は、所属部署の人事課が窓口となり、手続きの案内をしてくれます。

③傷病手当金支給申請書を入手する

所属する共済組合から、所定の「傷病手当金支給申請書」を入手します。

書類には、医師記入欄や勤務先記入欄があります。

④必要事項を記入し、診断書を添付する

申請書に必要事項を記入し、医師の診断書を添付します。

勤務先が記入すべき欄(給与の支給状況など)は、人事課を通して処理されます。

⑤共済組合に提出する

完成した申請書を、所属する共済組合に提出します。通常は人事課経由で送付されます。

⑥審査後、支給開始

共済組合による審査が行われ、支給条件を満たしていれば、傷病手当金が支給されます。

傷病手当附加金

公務員が病気やけがで長期にわたり勤務できない場合、まずは共済組合から傷病手当金が最長1年6か月支給されます。しかし、この期間を経過してもなお勤務が困難な場合に、条件を満たせば傷病手当金附加金を受け取ることができます。退職後は対象外となるため、支給を受けられるのは在職中のみです。

休職中のボーナス(賞与)はどう変化する?

公務員のボーナス(期末手当・勤勉手当)は、休職理由や期間によって支給の有無や金額が変わります。病気休職の場合、期間が短ければ休職前の勤務実績に基づいて支給されることがありますが、長期化してボーナスの査定期間(通常6か月)を超えると減額や不支給になる可能性が高まります。ボーナスは過去6か月の勤務実績に基づき計算され、休職期間は勤務実績に含まれないため、期間が長くなるほど減額される傾向があります。

また、国家公務員と地方公務員では制度や計算方法が異なり、特に地方公務員は自治体ごとの条例や規定で細かい違いがあります。

公務員の休職に関するよくある質問

休職中の社会保険料の取り扱い

公務員の場合、休職中であっても共済組合の健康保険料や年金保険料は原則として発生します。自治体によっては「健康保険料の免除」や「納付猶予」が認められるケースもあります。適用条件や申請期限はそれぞれ異なるため、所属する人事課や共済組合で早めに確認しておくと安心です。

休職が長引いた場合の対応策

休職期間が延びそうなときは、定期的に医師の診断を受けて診断書を更新し、人事と復職時期の見通しを共有します。更新を怠ると、休職延長が認められない恐れがあります。

復職準備としては「職場復帰支援プログラム」や「リワーク支援」の活用が有効です。リワーク制度については次の章で詳しく説明します。

退職金への影響

病気休職の期間は、勤続年数に全て反映されるわけではありません。多くの場合、休職期間の半分が勤続期間から除算されます。

例:休職1年なら勤続期間から6か月分が差し引かれる計算です。この除算は退職金額に直結するため、長期休職に入る前に人事課で具体的な試算を依頼しておくと良いでしょう。

リワークの種類と、それぞれのメリット・デメリット

休職が長引いた場合の対応策として「リワークの活用」をご紹介しましたが、リワークとは、「Re-Work(再び働く)」を意味しており、うつ病などの精神面の不調からある程度まで回復したメンタルヘルス不調者を対象に、職場・社会復帰を目指すプログラムのことです。対人コミュニケーションやストレス対処法など、利用者の特性や体調に合わせた様々なプログラムが用意されています。

リワークにはいくつかの種類があるため、人それぞれにおすすめできるリワーク施設は異なります。病院で行う「医療リワーク」、地域障害者職業センターが行う「職リハリワーク」、各企業が独自に行う「職場リワーク」に加え、企業・NPO等の民間団体が行う民間系のリワークなどがあり、それぞれに異なる特徴があります。

①医療リワーク

医療リワークは、精神科や心療内科などの医療機関が行う復職支援プログラムで、うつ病などで休職中の方のうち「復職意欲のある方」が対象です。数か月から1年以上かけて、病状の回復と安定を図りながら復職を目指します。

専門医や臨床心理士などが関わるため安心感があり、再休職予防を重視した内容になっています。費用は自立支援医療制度を利用すれば自己負担が1割に抑えられ、1日あたり600〜800円程度で利用可能です。

ただし、失業中の方は対象外で、実施している医療機関は限られるため、場合によっては通院先や主治医を変更する必要があります。

②職リハリワーク(地域障害者職業センター)

各都道府県にある地域障害者職業センターが行う職リハリワークは、休職者・雇用主・主治医の三者が合意したうえで、12〜16週かけて職場適応を支援する公的プログラムです。費用は基本的に無料で、事業者への助言や復職環境の調整も含まれます。

ただし雇用保険財源事業のため、公務員は利用できません。また、治療を目的としたものではないため、医療スタッフが常駐していない場合が多く、利用希望者が多くて開始まで数か月待つケースもあります。

③職場リワーク

企業や役所などの職場内部で行う復職支援プログラムです。社内の人事や上司と連携しやすく、試し出勤や段階的復職など、現場に馴染むための訓練ができます。

導入企業は限られますが、外部EAPサービスを利用する場合もあります。職場の雰囲気や業務に徐々に慣れることができる一方、社内で行われるため周囲の目が気になり、焦りや不安から体調を崩すリスクもあります。

④民間系リワーク

民間事業者が運営するリワークは、休職中だけでなく失業中の方も利用できるのが特徴です。3〜6か月で復職する方が多いですが、失業中の場合は1年以上かかることもあります。

農作業など独自のプログラムを持つ施設もあり、働き方の選択肢が広がる場合があります。費用は福祉制度を使えば自己負担1割、さらに世帯所得に応じて月額上限(0円〜37,200円)が設定されます。

ただし都市部に集中しており、地方では利用施設を見つけるのが難しいことがあります。

【3/7 無料イベント開催】あなたの「これから」を、一緒に考えませんか?

休職・離職経験は、新しい自分に出会うための「転機(リライフ)」になりえると私たちは考えています。

「でも、自分一人ではどうすればいいか分からない」「もっと色々な人の復帰事例を知りたい」

そう感じた方は、ぜひ「リライフフォーラム2026」へお越しください。

当日は、うつ・双極症・適応障害などで休職・離職を経験したゲストが登場。 綺麗事ではないリアルな葛藤と、そこから見つけた「自分らしい働き方」について本音で語り合います。

リヴァの民間リワーク「リヴァトレ」とは

リヴァトレとは、リヴァが運営する民間系リワーク事業のことです。リヴァトレの目的は「再発リスクを軽減し、職場復帰へと無理なくスムーズに移行すること」と、「過去と現在を見つめ直し、これからの働き方と生き方を見直すチャンスを活かして、利用者の方がより自分自身に正直な人生へ進むことをサポートする」ことです。

一般的なリワークでは「復職」をゴールにしていることがほとんどですが、 リヴァトレに通う中で大事にしていただきたいのは、「復職」だけではなく、その後の「人生」です。

リヴァトレでは、リワークとしての社会復帰準備だけでなく、その先の人生を見据えたゴール設定をして取り組んでいますので、視野を広げて今後の人生について考えられるようにサポートすることを大事にしています。

また、同じ悩みを持つ仲間が集まり、同じプログラムを受けて共感しあったり、時には試行錯誤をしながら支え合ったりすることができるのも大きな特長です。自宅療養だけでは得られない孤独や不安の解消にも繋がります。

リワークを通じて、復職や再発防止を目指すとともに、これまでの働き方などを見直してみたいとお考えの方は、ぜひ検討してみてください。

さいごに

休職は心身の回復を最優先にすべき期間ですが、その裏で給与や手当、社会保険料、復職支援など多くの制度が関わってきます。自治体や所属先によって細かな取り扱いが異なるため、必ず人事課や共済組合に確認し、自分に合った方法を選びましょう。

まずは無料パンフレットをご覧ください

リヴァトレは、うつなどのメンタル不調でお悩みの方の復職・再就職をサポートするリワークサービスです。

復帰に向けて行う取り組みについて、無料パンフレットでわかりやすくご紹介しています。

まずはお気軽にお申込みください。

※実際の支援スタッフへのご相談、事業所のご見学はこちらから

LINE公式アカウントでメンタル不調からの回復に役立つ限定情報配信中!

リヴァトレのLINE公式アカウントでは、現在休職・離職されている方に向けて、月に数回ほど登録者限定の情報を発信しています。

- LINE登録者限定Youtube動画「脱うつに役立つプログラム『CBGTメンテナンス』をやってみよう」をプレゼント中

- リヴァトレ主催のイベントをご案内

- メンタル不調からの回復に役立つ情報発信

少しでもご興味がある方は、ぜひ下記バナーをクリックして友だち追加してくださいね。