仕事がつらいと感じながらも、「休んだらもう復帰できなくなるのでは?」「収入がなくなったら生活はどうなるの?」そんな不安を抱えて、なかなか休職の決断に踏み切れない方も多いのではないでしょうか。

しかし、心や体の不調を抱えたまま無理を続けると、さらに悪化してしまうこともあります。休職は決して「逃げ」ではなく、回復のための大切な時間です。

本記事では、休職を検討する際に知っておきたい手続きや相談先、利用できる支援制度について詳しく解説します

目次

休職するには何をすればいい?基本の流れを解説

休職は適切な手続きを踏めば誰でも利用できる制度です。ここでは、休職する際の基本的な流れを解説します。

① まずは誰かに相談する

「このまま働き続けて大丈夫なのか」「休むことが許されるのか」そんな気持ちを一人で抱え込んでしまいがちですが、誰かに相談することで気持ちが整理されることがあります。

家族や信頼できる友人、職場の同僚など、まずは身近な人に話してみましょう。また、社内の産業医やカウンセラー、外部の相談窓口を利用するのも一つの方法です。

相談先について、詳しくは本記事の次の章で解説します。

② 就業規則を確認し、休職制度の有無をチェック

会社ごとに休職の制度が異なるため、自分の会社の就業規則を確認しましょう。休職の期間や条件が明記されていることが多いので、事前に知っておくと安心です。

例えば、1年以内に復職することを求める会社もあれば、3年程度まで休職ができる会社もあります。

さらに休職をする前に有給休暇や振替休暇を消化することを求めたり、会社が独自に傷病治療のための休暇期間を設け、その期間を経てから正式に休職を指示するなどの会社もあるようです。

休職をする前に、最大でどのくらいの期間休むことが可能か、また職場復帰にあたって必要な条件等について、社内の資料を読んで確認するようにしておきましょう。

なお、うつ病や適応障害などメンタル不調の症状が重く、就業規則を読んで理解することが難しい場合は、人事の担当者に直接電話やメールを通じて質問してみましょう。

③ 医師に相談し、診断書をもらう

休職を申請するには、医師の診断書が必要になります。診断書とは、診断名や治療の必要性を正式に証明するものです。診断書を取得することにより、職場に対して休職や労働環境の調整などを求めたり、福祉制度を利用したりすることができます。

うつ病や適応障害などメンタル不調が疑われる場合、心療内科や精神科を受診し、現在の状態について相談しましょう。

休職をする際に取得する診断書には、診断名や治療の必要性、どれくらいの期間休職したほうが良いのかなどが記載されており、会社への提出が求められます。診断書の作成期間は医療機関によって異なりますが、1~2週間ほどかかることが多いため、余裕を持って依頼しましょう。

診断書の取得方法について、詳しくはこちらの記事で解説しています。病院の選び方や自分の状態の伝え方など、迷うときはぜひ参考にしてみてください。

④ 上司や人事に休職の意向を伝える

診断書をもらったら、会社の上司や人事担当者に休職の意向を伝えます。伝えるタイミングや方法については、次の章で詳しく解説します。

⑤ 必要書類を準備し、提出する

会社によっては休職届などの書類提出が求められることもあります。事前に必要な書類を確認し、余裕を持って準備しましょう。

休職前・休職中に困ったときの相談先

休職前の相談先

うつ病や適応障害など、メンタル不調かも……と感じるときは、一人で抱え込むことは避けましょう。放置して無理をし続けることで、症状の悪化や長期化を招く恐れがあります。

まずは下記相談先のいずれかに話をしてみるのがおすすめです。

主治医

うつ病や適応障害は、思考に影響を与える病気でもあるため、ご自分だけで判断せずに、主治医の判断を仰ぐのが望ましいです。うつ病の症状の一つに「自分自身や置かれている環境に対して、実際よりも否定的に考えてしまう」という特徴があります。「症状が重い時には仕事を長期で休む・辞めるなどの大事な判断をしないこと」これが鉄則ですので、まずは主治医に相談しながらいろんな選択肢を検討することをおすすめします。

上司や人事

勤め先にこころの不調を相談する場合、まずは直属の上司に相談することを検討してみてください。

自分の置かれている環境を身近で把握している上司に相談することで、休職に至る前に職場環境や業務量の調整を行うなど、仕事と両立できるよう、体調の立て直しの対策を打てる可能性があります。

しかし直属の上司だからこそ、直接相談するハードルが高いこともあるでしょう。その場合、会社の人事部に相談するという方法もあります。人事部はうつ病や適応障害などメンタル不調者への対応や休職の手続きを担当する部署でもあるので、会社内の相談窓口として機能します。

産業医

会社の産業医に相談することも重要です。産業医は医学の専門家として、社内の労働者の健康管理を担当しています。うつ病かもしれないという悩みについても、産業医に相談し判断を得られるとよいでしょう。

近年、産業医面談は対面のほかオンラインでも受けることができるようになりました。産業医面談を希望される場合は、社内での相談方法を上司や人事等の社内窓口に確認してみて下さい。

ただし、産業医は「従業員50人以上の事業所」では設置することが義務づけられていますが、「50人未満の中小企業等」では任意となっています。会社に産業医が設置されているかどうかも、合わせて社内でご確認ください。

厚生労働省運営「こころの耳」

会社で悩みが相談しづらいという場合には、社外の相談窓口を活用することも方法の一つです。厚生労働省が運営している「こころの耳」というWebサイトでは、電話での相談窓口のほか、SNSやメールを使った相談窓口も紹介しています。

就労中、休職中、退職済、などのそれぞれの状況を問わずにこころの悩みや過重労働による健康障害などについて相談することが可能です。

ほかにも、仕事や生活など悩みの種類ごとに相談できる窓口が掲載されていますので、「うつ病の初期症状かもしれない」「病院に行った方がいいか悩んでいる」という方も、一度相談してみるといいでしょう。

(参考:こころの耳)

精神保健福祉センター

精神保健福祉センターは精神保健福祉法にもとづき各都道府県・政令指定都市に設置されている支援機関であり、こころの病気について幅広く相談することができます。

こころの病気や困りごとについて相談できる機関としては、他にも保健所や市町村保健センターがあります。この中でも精神保健福祉センターは、専門性のあるスタッフ(医師や精神保健福祉士、臨床心理士など)が多く揃っているのが特徴です。

(参考:全国精神保健福祉センター長会 全国精神保健福祉センター一覧)

みんなのメンタルヘルス総合サイト

みんなのメンタルヘルス総合サイトは、こころの不調・病気に関する説明や、行政が行っている各種支援サービスの紹介など、治療や生活に役立つ情報を分かりやすくまとめた厚生労働省の総合サイトです。

メンタルヘルスに関する総合的な情報提供サイトであり、コンテンツが豊富にあるため、ある程度自分がどんな情報を必要としているかがはっきりしている人におすすめです。

自身の病気について理解を深めたいときは「こころの病気を知る」の各病気の説明記事を読むことをおすすめします。

(参考:みんなのメンタルヘルス総合サイト こころの病気を知る)

またサイトからダウンロードできる『こころの健康サポートガイド』というパンフレットには、こころの健康や病気に関する相談先、様々な支援やサポート情報が記載されています。働くための支援、住まいや介護などの生活支援、医療費の助成などの経済的な支援が紹介されているため、経済的なことに不安がある方はご活用頂くと良いかもしれません。

休職が決まった直後は特に経済的な心配が出てくると思います。どんな支援を得られるか、ぜひ一度しっかり目を通しておくことをおすすめします。

(参考:こころの健康サポートガイド)

休職中の相談先

主治医

休職中も、何か困ったときは基本的に主治医へ相談しましょう。ささいな体調の変化でも、伝えておくことが大切です。通院を継続して治療を行い、通院や服薬を自己判断で中止するのは避けてください。

医療ソーシャルワーカー(MSW)

病院をはじめとする保険医療機関で働くソーシャルワーカーは「医療ソーシャルワーカー(略称:MSW)」と呼ばれ、通院中あるいは入院中の方に対し、治療中の心理的・経済的な悩みや社会復帰援助などを行います。

「誰に相談したらいいのか分からない」という場合でも、医療ソーシャルワーカーはまず事情を聞き、そこから必要な制度やサービスを提案したり、必要な支援機関と繋げたりしてくれるでしょう。

医療ソーシャルワーカーは主に大きな病院に在籍していることが多いですが、下記のページから在籍している病院や施設が探せるので参考にしてみてください。

(参考:医療ソーシャルワーカー会員マップ)

リワーク施設

リワークとは、休職中の方を対象に、再発による再休職を防ぐためのプログラムを実施する支援制度です。対人コミュニケーションやストレス対処法など、利用者の特性や体調に合わせた様々なプログラムが用意されています。

リワークについては、本記事の第7章で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

会社にどう伝える?切り出し方と手続きのポイント

「休職したい」と会社に伝えるのは、とても勇気のいることです。一方で、症状を放置したまま仕事を継続してしまうことも、悪化のリスクを高めるため、ご自身の体調に合わせ、無理なく会社とやり取りしていくことをおすすめします。

会社への切り出し方

まずは診断書を会社の上司や人事担当者に提出し、休職をしたい旨を直接口頭で伝えます。

上司や人事担当者などやり取りをする会社の方に合わせ、話しやすい時間帯を提案するとよいでしょう。また実際に休職の旨を伝える際は、その理由と主治医の意見を簡潔に伝えます。

<伝え方の例>

「医師にうつ病と診断され、今の状況では仕事を続けることが難しいと言われました。しばらくの間、治療に専念するために休職をお願いしたいです。」

休職について直接伝えるハードルが高い方は、まずメールや文書で休職の意向を伝えることも良いかと思います。感情的にならずに、伝えたいことを整理できるメリットがあります。ただ、文字だけだと内容に誤解が生じてしまう可能性もあるため、詳細は直接口頭でお伝えすることをおすすめします。

<メールや社内チャットの例>

「突然のご連絡失礼いたします。医師の診断により、うつ病と診断され、休職をお願いしたいと考えています。詳しい内容については、直接お話しさせていただければと思います。お手数ですが、お時間をいただけますでしょうか。」

また、診断書を提出する際には、上司や人事部に対して自分の症状や状況を説明することが求められますが、これも精神的な負担になることが考えられます。この場合、信頼できる同僚や家族にサポートを依頼し、一緒に手続きを進めるのも良いでしょう。

職場も、うつ病や適応障害などメンタル不調の診断書をもらった場合には、労働者の健康を第一に考え、無理のない範囲で対応してくれることが多いです。

休職の手続き自体は、診断書を提出した後に、職場が休職期間や復職の条件について調整を行います。特に、休職が長期に及ぶ場合には、定期的に職場との連絡を取り、復職に向けた準備を進めておくことが重要です。

会社とのやりとりを負担に感じる際は、負担に感じない程度に連絡頻度を少なくしてもらったり、電話ではなくメールを活用したりすることも相談してみてください。

休職中の収入はどうなる?利用できる支援制度も紹介

休職中の収入については、会社の規定や社会保険の制度によって変わります。ここでは、一般的なケースをご紹介します。

会社からの給与の支給について

休職中の給与については、会社の就業規則によって異なります。

休職期間中は基本的に無給となることが多いですが、会社によっては、一定期間、通常の給与の○%を支給する制度を設けているところもあります。お勤めの会社の就業規則を確認してみましょう。

利用できる経済的支援制度

休職中、収入が減ったり、給与が得られなくなったりといったお金に関する心配は、うつ病や適応障害などメンタル不調の悪化リスクを高める可能性があります。

休職は、心身の回復に専念する大切な時間です。経済的な不安を少しでも減らし、安心して療養に専念できるよう、公的な経済支援制度について知っておきましょう。

①傷病手当金

傷病手当金は、健康保険、各種共済組合などの被保険者が、病気やけがで働けなくなっている期間に受け取ることのできる給付金です。うつ病による休職の場合、まず有給休暇や病気休暇などの消化後に、傷病手当金を申請・受給するケースが多いようです。休職後に退職した際も、続けて受給できる場合もあります。

目安として、「休職前の給与の約3分の2の金額」が支給されます。また、受給期間は「受給開始日から1年6か月が上限」になります。

②自立支援医療制度

うつ病などで継続した通院が必要な際に、医療費の一部について支援を受けられる制度です。通常、医療保険による医療費の自己負担額は3割ですが、自立支援制度(精神通院)の併用により、原則1割まで軽減されます。要するに「通院やお薬にかかる費用負担が1/3に抑えられる」ということです。

③障害年金

病気やケガによって生活や仕事などが困難になった際に、年金加入者が受け取ることができる年金です。病院で初めて医師に「うつ病」と診断された日(初診日)から1年6か月経過した方が、対象となっています。初診日に加入していた年金や、障害の度合い(障害等級)によって、受給できる障害年金の種類や金額が異なります。

・障害基礎年金: 国民年金加入者。障害等級1級または2級に該当する方。

・障害厚生年金: 厚生年金加入者・共済年金加入者。障害等級1級〜3級に該当する方。

申請にあたっては、一連の流れの説明や申請にあたってのアドバイスをいただける社会保険労務士事務所や各地域の年金事務所もあります。

他にも、うつ病や適応障害などメンタル不調の方を支援する様々な制度があります。詳細は以下の記事でも紹介しているので、参考にしてみてください。

休職中の過ごし方~スムーズな復職につなげるためにできること~

①メンタル不調の原因となるストレスから離れ、休息をとる

うつ病や適応障害などのメンタル不調で、日常生活や仕事をこれまでと同じように行うことが難しくなった場合、休職して十分な休息を取ることが必要です。休職期間は個人の症状によって異なりますが、一般的な目安は数ヶ月から半年程度でしょう。

「自分が休んで迷惑をかけては、職場の仲間に申し訳ない」「休職中に何かをしなければ」と不安や焦る気持ちも出てくるかと思います。しかし、休職期間中に焦って無理に動こうとすると、さらなる体調悪化につながり、休職期間が延びてしまうリスクや、復職後にメンタル不調が再発・再休職するリスクが高くなります。

主治医や産業医が休職を判断しているということは、十分休息を取って治療に専念する必要性があるということです。まずは「休むことに集中すること」を心がけ、体への負担を減らし、仕事や家事、その他不安やストレスになることからも可能な限り距離を置いて心を休めましょう。

②自己判断で中止せず、治療を継続する

休息と並行して、病院には定期的に通院し、治療を受けましょう。「調子が良いから大丈夫」と自己判断で治療や通院を中止してしまうと、再発のリスクとなります。

メンタル不調の治療には薬物療法が用いられることもありますが、薬は飲み始めた後から効果が出るまで多少の時間がかかるとされています。すぐに薬の効き目が感じられず不安になっても、自己判断で服薬をやめたり減らしたりせず、まずは指示通りに服薬を続けてください。もし副作用が強い場合は、早めに主治医に相談しましょう。

また、治療を進めていくと、体調がよくなったり悪くなったりといった波が見られるようになります。一見症状が落ち着いてきたとしても、一時的な回復である可能性があるので、そのタイミングで急に活動量を増やしたり、治療を中止したりせずに、主治医と相談のうえで治療を継続しましょう。

③一日の生活リズムを整える

ある程度心と体の調子が安定してきたら復職の準備に入るため、主治医と相談しつつ徐々に活動を増やしていくことが大事になってきます。ただし、安定してきたからといって活動量を急に増やすのではなく、徐々に負荷を上げていきましょう。

休職前の活動量に戻していく中で、ご自身の「生活リズムの記録」を取り始めるようにすると、後から活動を振り返る際に役に立ちます。生活リズムの記録とは、起床・就寝時間や食事時間、その他1日をどう過ごしたかを、手帳や表に記録することです。

記録は、体調が安定し始めてきて、毎日記録をつけることに負担を感じなくなってきたタイミングで始めるようにしてみてください。スマホやメモ帳、手帳など、使いやすい記録手段で書いていただくのが良いでしょう。

記録を取ることによって、一日の過ごし方や回復までの変化が客観的に見え、今の自分の状態が分かりやすくなりますし、主治医や職場に回復状況を伝える時の参考資料にもなります。

④復職に向けて準備をする

治療により、体調が安定した状態を維持できるようになったら、医師とも相談しながら、復職に向けた具体的な準備を進めていきましょう。

復職の目安として、次のような判断基準が挙げられます。事前にチェックしておくと、ご自身の復職までに必要な準備も分かってくるかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

復帰判断のチェックリスト

□復職の意思が十分にある。

□通勤訓練を行い、通勤時間に自宅から会社に移動することに無理がない。

□決まった勤務日・時間に就労できる(または就労と同じくらいの負荷の活動)を継続できている。

□作業による疲れを、翌日までに十分回復できている。

□生活リズムについて、仕事をしているときと同じスケジュールで過ごすことができ、かつ安定している。

□睡眠と食事のリズムが安定しており、十分に取れている。

□注意力・集中力が十分に回復している。

会社の人事の窓口と、復職した後の働き方について相談し、どういった形で復職をするのか、しっかりと話し合うことはとても大切です。復職後の環境調整の要望は、主治医の意見書を通じて「医学的な判断」として会社側に伝えることができると、調整がスムーズに運ぶと言われています。

主治医の考えている復職イメージと、会社側の復職イメージが異なることもありますので、職場の関係者それぞれの考えを十分に聞いておくようにしましょう。また、復職前の準備としてリワークを活用するのも効果的です。

復職までの流れについては、下記の記事で詳しく紹介しています。あわせて参考にしてみてください。

休職中はリワークを活用して安定した復職に備えよう

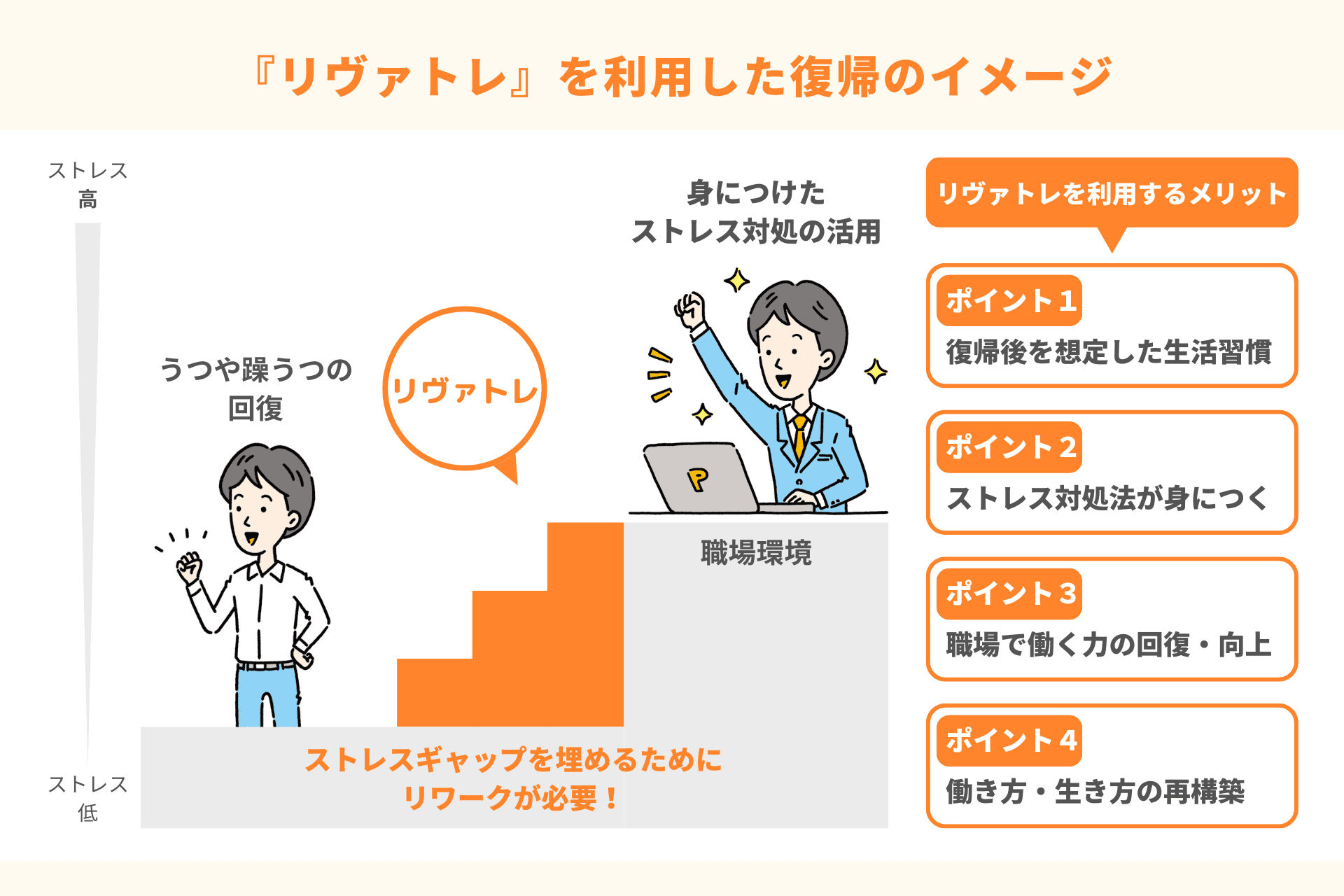

リワークとは、「Re-Work(再び働く)」を意味し、適応障害やうつ病などのメンタルヘルス不調から回復した方が、職場や社会にスムーズに復帰できるよう支援するプログラムです。

仕事から離れている期間が長くなると、ビジネススキルや体力が十分に回復していないことがあります。その状態のまま再就職すると、職場のストレスにうまく対処できず、再び体調を崩してしまう可能性があるのです。

実際に、うつ病の再発率は約60%と高く、復職後の環境に適応できないことで休職と復職を繰り返すケースも少なくありません。こうしたリスクを防ぎ、安定して働けるようになるためには、リワークを活用し社会復帰の準備を整えることが重要です。

リワークは、休職中の早い段階から取り組むことで、スムーズな復職につながります。「休職期限が迫ってからでは間に合わない」と焦る前に、活用を検討してみましょう。

復帰後も安定して働くためのサポートが充実!再発防止に効果的な「リヴァトレ」

リヴァでは「リヴァトレ」というリワークを行っています。グループワーク形式で行われる多彩なプログラムを通して、心身のコンディションを整えながらよりよい復職を目指すトレーニングが可能です。

リヴァトレでは、再発を防止するためのストレス対処や疾病理解のプログラムも数多く提供しています。ストレスを感じた際にどのように受け止め、どのように対処するかを練習することで、再発を防止し、自分に合った安定した働き方を身につけられるでしょう。

また卒業後も最大3年6か月間の定着支援も行っているため、再発予防や安定就労をしっかりサポートします。

認知行動療法で不安やストレスを軽減

リヴァトレでは、認知行動療法をグループで行う「集団認知行動療法(CBGT)」を導入しています。

グループで行うことで自分にはない視点の意見に触れることができ、様々な捉え方を知ることができます。どんな場面でも自分の反応を“絶対のもの”と考えなくてよくなり、捉え方の選択肢が広がることが集団認知行動療法(CBGT)のメリットです。

また他の参加者の事例について考えたり、意見を述べたりしているうちに、自分のことについても新しい捉え方ができるようになる方もいます。

アサーションでストレスの少ないコミュニケーションを学ぶ

リヴァトレでは、「アサーション」と呼ばれる、自分も相手も尊重するコミュニケーションスキルを学ぶことができます。

人間関係のストレスは、コミュニケーションがうまくいかないときに生じることもありますが、アサーションを学ぶことで、相手に配慮しながら、自分の気持ちを適切に伝える練習になり、衝突や誤解を減らせるようになります。

プログラム内では、ロールプレイを用いてリアルな場面を想定しながら、アサーティブな自他尊重の表現方法を身につけます。「自分の言いたいことを伝えつつも、相手を尊重する」というスキルは、復職後の職場や家庭でも活用できるでしょう。

自分に合った働き方を見つけて安定した就労へ

リヴァトレは一人一人に合わせた復帰プランとプログラムで、「自分らしい働き方」を見つめ直すことができるのも大きな特長です。

再発を防止し安定した就労を実現するためには、自分に合った働き方を考えることが大切です。復帰に向けて準備をしている期間を生き方を見直すチャンスと捉え、自分らしい働き方を一緒に探していきましょう。

プログラムだけでないリヴァトレのメリット

リヴァトレでは、職場へ通勤するのと同じように、センターへ通いながら復帰に向けたトレーニングを行います。規則正しい生活が身に付けられるため、生活リズムの改善にも役立ちます。

また疾病理解やビジネススキル向上など、利用者の特性や体調に合わせた様々なプログラムが用意されています。

同じ悩みを持つ仲間と共感し合い、時には試行錯誤をしながら支え合うことで、自宅療養だけでは得られない孤独や不安の解消にも繋がるでしょう。

おわりに

休職は、あなたが再び元気に働くための大切な時間です。そして、休職中はリワークを活用することで、安定した復職への準備を進めることができます。

無理をせず、自分の心と体を大切にしながら、必要なサポートを活用していきましょう。

まずは無料パンフレットをご覧ください

リヴァトレは、うつなどのメンタル不調でお悩みの方の復職・再就職をサポートするリワークサービスです。

復帰に向けて行う取り組みについて、無料パンフレットでわかりやすくご紹介しています。

まずはお気軽にお申込みください。

※実際の支援スタッフへのご相談、事業所のご見学はこちらから

LINE公式アカウントでメンタル不調からの回復に役立つ限定情報配信中!

リヴァトレのLINE公式アカウントでは、現在休職・離職されている方に向けて、月に数回ほど登録者限定の情報を発信しています。

- LINE登録者限定Youtube動画「脱うつに役立つプログラム『CBGTメンテナンス』をやってみよう」をプレゼント中

- リヴァトレ主催のイベントをご案内

- メンタル不調からの回復に役立つ情報発信

少しでもご興味がある方は、ぜひ下記バナーをクリックして友だち追加してくださいね。